Por Marcelo Andocilla López

Pareciera que la Salud Pública, la que se ocupa de los amplios sectores poblacionales, no ha sido parte de la gran revolución científica y técnica que ha impactado en la Medicina. Las enfermedades infectocontagiosas, que han generado las epidemias han sido manejadas históricamente con principios similares: el aislamiento social; sin pensar que, talvez, lo que ha modificado el impacto de las epidemias son los cambios sociales.

LA GUARIDA PROTECTORA

En la edad media tuvo lugar la mayor epidemia de peste de Europa, estalló entre 1346 y 1347 y se extendió al 1353, llevándose consigo a cerca de la mitad de la población total de Europa, se afirma que murieron veinte millones de personas en cinco años. La medicina no consiguió hacer nada y no se encontró una explicación a este hecho sino algunos siglos después, y muchos médicos fueron infectados al atender a sus pacientes. Se tomó como medida aislar a los pacientes infectados durante un periodo de cuarenta días, de allí precisamente proviene el término de cuarentena (“Quaranta giorni”, en italiano) y hasta entonces, cuando consideraban que ya no era peligroso, no entraban en contacto con él. Lo mismo hicieron con aquellos barcos donde había algún tripulante enfermo, les dejaban cuarenta días en alta mar y si había algún superviviente le permitían volver.

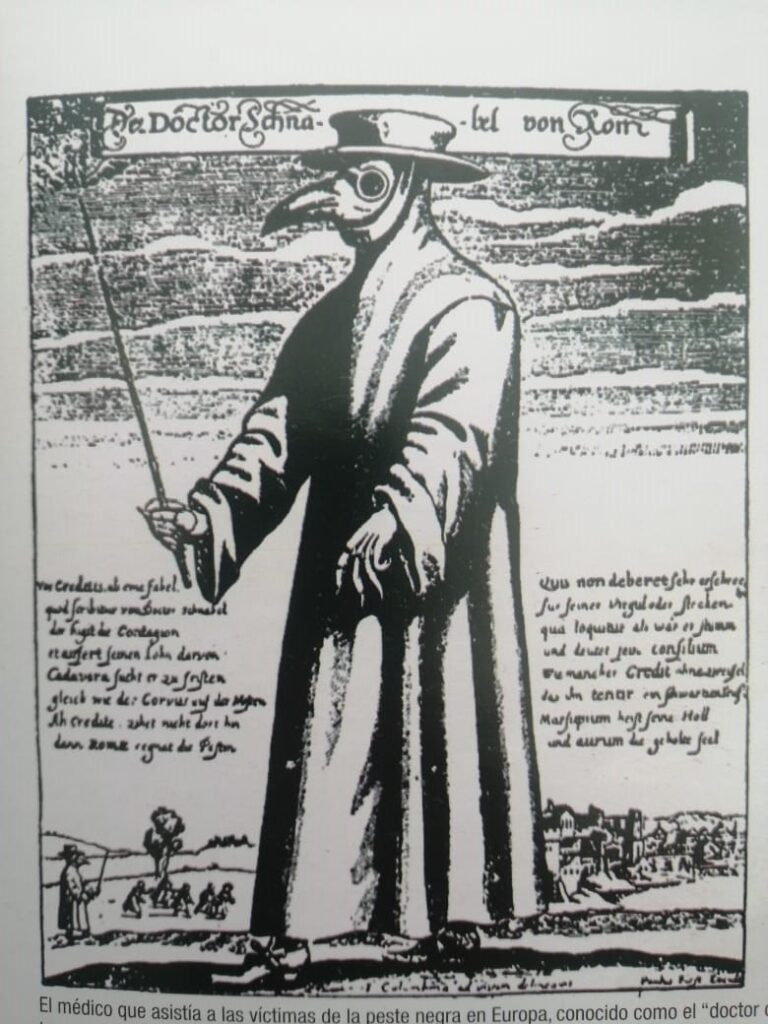

El Dr. Peste es la clásica figura de protección a través de una máscara peculiar con pico de ave que contenía hiervas y perfumes a fin de purificar el aire, gafas, un largo vestido de tela pesada o cuero encerado que le servía para protegerse y un bastón largo para mantener la distancia.

En Inglaterra Daniel Defoe, autor conocido más que todo por su Robinson Crusoe, en su otro libro menos conocido El año de la peste, relata cómo Inglaterra, que hasta entonces se había escapado de la enfermedad por su insularidad, fue finalmente afectada por una gran epidemia en 1665. Defoe describe crueles prácticas de aislamiento que condenaban a muerte a familias enteras, obligándolos a permanecer encerrados en sus casas junto a los moribundos, con guardias en las puertas, los que muchas veces fueron asesinados.

Parece que la primera vez en la historia que se utilizó el aislamiento fue durante la epidemia de Lepra ocurrida en Lyon en el año 583. Los enfermos de Lepra debían ser excluidos de la sociedad y vivir aislados por el resto de su existencia. “Ahora mueres para el mundo…”, le decían en el borde de la ciudad al expulsarle, le obligaban a cubrirse el rostro con mantas, se le prohibía conversar con personas en el camino y tocar postes y cuerdas de los puentes, debía caminar en la misma dirección del viento y colgar una campanilla para anunciarse y que las personas se alejaran. Durante los años siguientes, muchos países europeos hicieron lo mismo y en el año 1200 ya existían cerca de 19.000 “colonias de leprosos” a lo largo del continente. Se trataba además de una enfermedad “impura” hasta que siglos más tarde la bacteria, el Mycobacterium leprae, que lo producía, fuera vista por Gerard Armauer Hanssen, de Noruega, en 1873.

Thomas Man en su grandiosa novela La montaña mágica nos introduce en un universo en miniatura en el sanatorio de Davos, donde ricos burgueses de toda Europa, conviven con una muerte indolora que es el telón de fondo donde se desarrollan sus vidas. Allí asistimos a profusos diálogos filosóficos matizados al modo de partitura romántica sobre enfermar y morir; describe a pacientes infectados con tuberculosis aislados de la población, pues se creía que era una “enfermedad húmeda”, propia de ciudades acuosas. Alejandro Dumas describiría la enfermedad en la “languidez femenina” que se le atribuía a la tisis en Margarita Gautier, la Dama de las Camelias. Luego que la cortesana se aventurara a una vida nocturna intensa, al vino, sin comer, largos desvelos, cada día pierde peso, tan delgada, encantadora, y a veces, adorable “con ese extraño rubor rosado que les brota en las mejillas a los tísicos”. En sus finales días y en la soledad de su habitación con las ventanas y cortinas cerradas, impedidas de sol, aislada de la sociedad y del mundo “Pasé al estado del cuerpo sin alma, de cosa sin pensamiento” murmura Margarita. Muere en la soledad y el encierro.

Desde el otro lado de la sociedad, en la novela Los Miserables de Víctor Hugo, Fantine, una bella mujer del proletariado francés, debido a las condiciones en las que trabajó y luego se vio obligada a prostituirse, muere de tuberculosis en el hospital de la caridad acinado de enfermos y su cuerpo es tirado burdamente a un cementerio público. Luego que se conociera el germen de Koch y antes de que Calmet y Guerin proporcionaran la vacuna BCG desde 1921 los médicos aun aconsejaban dejar la ciudad y mantenerse en lugares altos y secos: las montañas, el desierto. Aislarse. Cuando en 1882 el científico Robert Koch (1843-1910) descubrió el bacilo que causaba la enfermedad, no podía imaginar que con su descubrimiento provocaba el desvanecimiento de la leyenda. La tisis pasó a denominarse tuberculosis, y se convirtió en abanderada de la pobreza y la insalubridad. Nunca más volvió a disfrutar del estatus de antaño. En 2016, se estimó que 10,4 millones de personas desarrollaron la enfermedad, con 1,7 millones de muertes (de estas, unas 250. 000 en niños). A más del bacilo están asociados indefectiblemente las deficiencias nutricionales y el hacinamiento: la pobreza.

En el Libro de los Sueños, Jorge Luis Borges se refiere a la historia contada por Bernabé Cobo en Historia del nuevo mundo, en la que Huayna Cápac, temeroso de la peste, posiblemente de la viruela, dice que se encerró y en su encierro soñó que tres enanos venían a él diciéndole “venimos a buscarte”. El oráculo de la Pachacamac interpretó el sueño diciendo que para la recuperación de su salud debían sacarlo al sol, El inca murió. Al parecer no precisamente por los efectos del sol de sus rayos sino por romper el encierro, el aislamiento. “Un sueño mal interpretado” afirma Borges. El relato de Pedro de Cieza de León no es muy diferente: mientras Huayna Cápac estaba en Quito, después de la conquista del norte, «vino una gran pestilencia de viruelas […] e murieron más de doscientas mil almas murieron en todas las comarcas». Muchos grupos culturales huyeron a territorios amplios, otros fueron contaminados y expulsados a los páramos cuando no eliminados. El cronista informó que ningún lugar se libró de la enfermedad. Pedro de Cieza de León cuando relató que en 1539 la epidemia coincidió con una falta de cosechas y hambre; murieron cien mil. Antonio de Herrera escribió que era «peste”. A lo largo del siglo XVI, las epidemias de enfermedades traídas de Europa abundaron en el “Nuevo Mundo”: viruela, paperas, sarampión, peste bubónica, tifus, fiebre tifoidea, lepra. Como los pobladores nunca habían estado expuestos a estos males, sus sistemas inmunológicos no estuvieron preparados para combatirlos. Morían a millones, mientras los españoles observaban cómo disminuía la mano de obra gratuita, pero estaban convencidos de que era una ayuda que les daba Dios para que se adueñaran del continente.

El aislamiento, el desarraigo por si, o exigido, ha sido la instintiva reacción ante un mal desconocido, parecería la respuesta necesaria de la ignorancia. El confinamiento, encierros, colonias de enfermos se organizaron como formas de control ya no solo de la diseminación de la enfermedad sino del comportamiento y los reclamos por atención y protección. El confinamiento, la cuarentena es una especie de retorno a la guarida, la espesura, el lugar abrigado, la matriz, es decir los instintos. En la sociedad, los seres humanos tienen su característica de ser esencialmente sociales y esta condición se establece en relación al otro, a los otros; más aún, la misma vida no se circunscribe a lo biológico o físico sino a su realización consciente en sus grupos, por lo que aislarle es una forma de morir, de hecho, en las enfermedades graves la primera forma de presentarse la muerte es la muerte social, la separación de familiares y amigos o del extraño; del otro. El aislamiento social.

Cabe reflexionar porqué, si ha ciencia y la técnica ha desarrollado inmensamente, los tratamientos de las enfermedades de las personas, que ha determinado un avance en la expectativa de vida; pero, cuando se trata de enfermedades colectivas, en los métodos de control siguen prevaleciendo los métodos instintivos. Es evidente que los medios de producción de la sociedad, los instrumentos en los que se encuentran la industria farmacéutica y de diagnóstico, se han desarrollado inevitablemente, pero las relaciones, las que determinan la distribución y configuran la posibilidad del acceso igual o desigual a las ventajas del avance productivo, se encuentran en franco retraso.

NEMESIS, UTOPIA Y ESPERANZA

En el libro “El papel de la medicina. ¿Sueño, espejismo o némesis?” en 1970, Thomas Mc Keown un investigador que revolucionó los conceptos de epidemiología, concluye que en Inglaterra y Gales declinaron las tendencias de mortalidad por causas infecciosas desde 1838, cien años antes de la aplicación extensiva de los antibióticos y de inmunoprofilácticos. La razón lo atribuyó a las transformaciones estructurales que la sociedad británica experimentó a lo largo de ese periodo, antes de la aplicación de las medidas asistenciales.

Por el año de 1516, Tomás Moro describió en su novela Utopía una sociedad que parecía ideal, donde impera la igualdad, rige la democracia plena, la propiedad es comunitaria. En las ciudades todas las mercancías producidas se distribuyen en almacenes y cada uno obtiene ahí solo lo que necesita. No hay economía financiera. Nadie reclama más de lo necesario, porque nadie teme sufrir carencias. Los enfermos están bien atendidos en los hospitales, para lo cual se hace mucho hincapié en la higiene; la medicina es del más alto nivel y muy respetada. A los enfermos incurables, que además sufren de dolores insoportables, los “utopianos” les sugieren la eutanasia, pero no los obligan; y, desde luego, ¡no hay epidemias!, porque no hubo terreno donde pueda afincarse microorganismo. Tres siglos posteriores, Marx daría una interpretación y base científica y terrenal a este “No lugar”. La validez social de los objetos en el régimen capitalista, no está dado en función de sus caracteres natural concretos, ni en el caso del ser humano en función de su capacidad como sujeto consciente, sino que se establece por su inserción mercantil. Cambiar la sociedad, sí, pero no se trata de purificar la existente a punta de escondrijos, alcohol y lavados, sino de reemplazarla. Parece que el terreno es todo.

Junio 2020